인기 검색 계정

seesawboard | 취향 보관함(@seesawboard) 인스타그램 상세 프로필 분석: 팔로워 5,307, 참여율 0.8%

@seesawboard

seesawboard | 취향 보관함

매일 달라지는 관점 🎬 모든 문화는 과거와 현재가 연결되어 있다

@seesawboard님과 연관된 프로필

연관 프로필이 없습니다

이 계정에 대한 연관 프로필 정보를 찾을 수 없습니다

@seesawboard 계정 통계 차트

게시물 타입 분포

시간대별 활동 분석 (최근 게시물 기준)

@seesawboard 최근 게시물 상세 분석

동영상 게시물 분석

여러 장 게시물 분석

@seesawboard 최근 게시물

1971년 영화 《르망》에서 스티브 맥퀸이 손목에 찬 사각형 시계 하나가 세상을 뒤흔들었다. 그 시계는 태그호이어의 ‘모나코’. 당시엔 아무도 사각형 케이스의 방수 시계를 상상하지 못했다. 하지만 태그호이어는 기존의 원형 디자인을 과감히 깨고 세계 최초의 자동 크로노그래프 무브먼트를 탑재한 혁신적인 모델을 내놨다. 스티브 맥퀸은 실제 르망 드라이버였던 조 시페르트의 레이싱 수트를 참고해 의상을 완성했는데, 그 수트에 새겨진 Heuer 로고 덕분에 자연스럽게 모나코를 선택했다. 결과적으로 영화는 그의 이름보다 시계를 더 유명하게 만들었다. 모나코는 레이싱 정신과 반항적 아름다움을 동시에 상징하는 아이콘이 되었고, 스티브 맥퀸은 ‘쿨’의 정의가 됐다. 지금까지도 태그호이어 모나코는 단순한 시계를 넘어, 시간과 스타일의 한계를 초월한 전설로 남아 있다.

조나단 앤더슨은 크리에이티브 디렉터를 ‘지휘자’에 비유한다. 그는 패션쇼를 하나의 오케스트라로 바라본다. 무대, 음악, 조명, 의상, 모델까지 모든 요소가 서로 다른 소리를 내지만, 그 중심에서 이를 조율해 하나의 조화를 만들어내는 사람이 바로 크리에이티브 디렉터라고 말한다. 앤더슨에게 이 역할은 단순히 디자인을 주도하는 자리가 아니다. 그는 수많은 스태프와 크리에이터들이 각자의 영역에서 최선을 다할 수 있도록 방향을 제시하고, 그 흐름이 하나의 비전 아래 모이도록 이끄는 ‘캡틴’이라 표현한다. 크리에이티브 디렉터는 모든 것을 통제하는 존재가 아니라, 서로 다른 감각을 하나의 방향으로 묶어내는 리더. 조나단 앤더슨이 말하는 크리에이티브 디렉션은 결국 ‘나’를 드러내는 일이 아니라, ‘우리’를 통해 더 큰 이야기를 만들어내는 과정이다.

지금 전 세계가 26SS 패션위크로 들썩이고 있다. 파리, 밀라노, 서울, 뉴욕 어디서든 런웨이는 조명 아래 빛나고, 카메라 셔터는 쉬지 않는다. 하지만 이 모든 화려함의 시작점, 한국에서 ‘패션쇼’라는 단어가 처음 울려 퍼진 순간을 기억하는 사람은 많지 않다. 1956년, 그 중심에는 한 여성이 있었다. 디자이너 노라노. 노라노는 한국 패션 산업의 첫 페이지를 연 인물이다. 전쟁 직후 아무것도 없던 시대, 그녀는 옷을 ‘생필품’이 아닌 ‘예술’로 다뤘다. 당시만 해도 옷은 맞춤이나 수선의 영역이었지만, 그녀는 패션을 하나의 문화이자 산업으로 바라봤다. 그리고 한국 최초의 개인 패션하우스 ‘노라노 디자인하우스’를 열어, 패션쇼라는 개념조차 없던 시대에 노라노 패션쇼를 직접 기획했다. 그녀의 쇼는 단순히 옷을 보여주는 자리가 아니었다. ‘한국 여성도 세계 무대에서 창조자가 될 수 있다’는 선언이었다. 모델 대신 직접 지인들을 무대에 세웠고, 음악과 조명 연출을 시도하며 하나의 ‘쇼’로 완성시켰다. 당시 사회적 분위기 속에서 여성 디자이너로 살아가는 건 도전이었지만, 그녀는 세련됨과 단단함으로 그 벽을 깼다.

1904년, 비행가 알베르토 산토스 뒤몽은 하늘 위에서 시간을 확인할 방법이 필요했다. 비행 중 주머니에서 회중시계를 꺼내는 건 위험했기 때문이다. 그는 친구였던 루이 까르띠에에게 도움을 요청했고, 루이는 그를 위해 손목에 차는 시계를 만들었다. 그것이 ‘까르띠에 산토스’. 세계 최초의 손목시계였다. 기능적인 이유로 태어났지만, 곧 하나의 스타일이 되었다. 금속 케이스와 가죽 스트랩, 노출된 나사 디자인은 단순한 도구가 아닌 태도의 상징이 되었다. 손목시계는 그렇게 태어났다. 필요에서 출발해, 우아함으로 완성된 물건. 하늘을 나는 한 남자의 실용적인 요구가, 오늘날 모든 손목 위의 클래식으로 남았다.

🤡😛

볼프강 틸만스는 독일을 대표하는 현대 사진작가로, 2000년 터너상을 수상하며 사진 매체의 가능성을 예술의 중심으로 끌어올린 인물이다. 그의 사진은 특정한 규칙이나 형식에 묶이지 않는다. 그는 작업할 때 자신만의 규칙을 세우지 않는데, 이유는 간단하다. 규칙이 생기는 순간 모든 것이 통제된 것처럼 보이고, 그 틀 안에서 작품이 어색하게 굳어버린다고 보기 때문이다. 그래서 틸만스의 사진은 언제나 자유롭고 유동적이다. 일상적인 사물, 사람의 표정, 도시의 풍경, 빛의 변화까지 그가 담는 대상은 특별해 보이지 않을 수 있지만, 규칙에서 벗어난 시선으로 포착되며 새로운 감각을 만들어낸다. 그의 작업은 결국 ‘사진은 어떻게 세계를 바라볼 수 있는가’라는 질문으로 귀결된다. 볼프강 틸만스의 사진은 단순한 기록을 넘어, 보는 이로 하여금 기존의 틀을 벗어나 자유롭게 세계를 다시 바라보게 한다.

1974년 시리즈 ‘창문에서’ 사진작가 마사히사 후카세는 매일 아침 출근하는 아내 요코의 모습을 찍었다. 이혼하기 불과 2년 전, ‘창문에서’ 시리즈는 관계 악화에 대한 시끌벅적하고 집착하는 시각일기, 창틀이 서러의 정서적 거리를 늘어나는 비유로 작용한다.

옷을 만들 때 꼭 계산해야 하는 것이 바로 **축률(Shrinkage Rate)**이다. 축률은 원단이 세탁이나 증열, 다림질 같은 과정을 거치며 실제 치수가 줄어드는 비율을 뜻한다. 겉보기엔 사소한 수치 같지만 이 작은 차이가 의도한 핏과 실루엣을 유지할 수 있는지, 아니면 세탁 후 전혀 다른 옷이 되어버릴지를 결정한다. 축률을 계산하지 않으면 패턴대로 제작해도 세탁 후 변형이 생겨 소비자에게 불량으로 인식되며, 이는 곧 브랜드 신뢰도 하락으로 이어진다. 또한 축률 관리를 소홀히 하면 생산 과정에서 불량률이 늘어나고 재작업과 원단 폐기, 납기 지연까지 발생해 비용 손실로 직결된다. 결국 축률 계산은 단순한 기술적 절차가 아니라 옷의 완성도, 브랜드 이미지, 생산 효율성까지 지켜주는 핵심 공식이다.

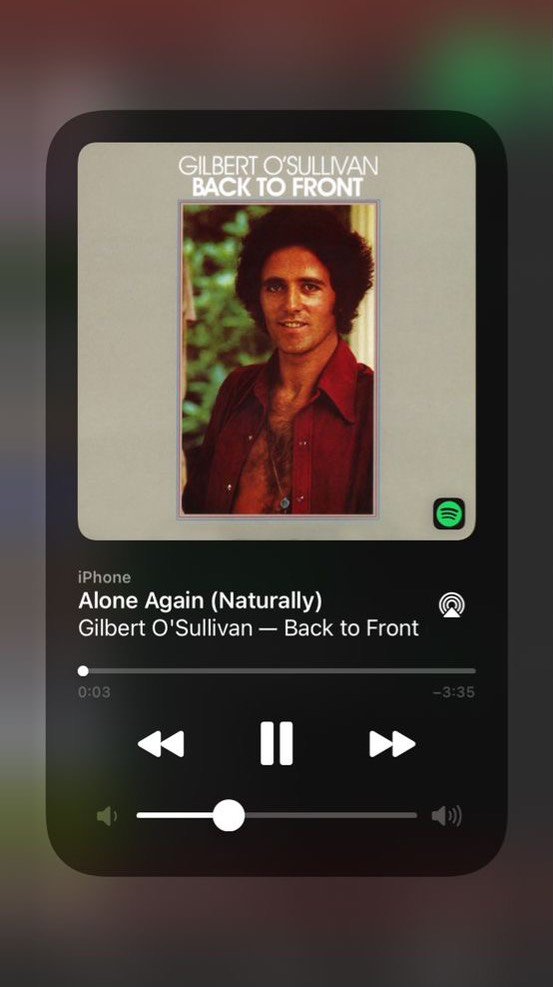

길버트 오설리번의 〈Alone Again (Naturally)〉 1972년, 빌보드 차트 정상에 오른 길버트 오설리번의 **〈Alone Again (Naturally)〉**는 한마디로 ‘아이러니’라는 단어로 설명할 수 있다. 멜로디만 들으면 경쾌하고 가볍게 흘러가지만, 그 속에 담긴 이야기는 놀라울 만큼 깊고 어둡다. 노래의 시작은 결혼식장에서 신부에게 버림받은 장면이다. 사랑의 약속은 산산조각 나고, 주인공은 세상에 홀로 남겨진다. 이어지는 가사는 부모의 죽음과 신의 존재에 대한 회의까지 담아내며, 인생에서 마주하는 극심한 상실과 고독을 노래한다. 그러나 이 무거운 주제를 오설리번은 차분하고 담백하게 풀어낸다. 아이러니는 여기서 완성된다. 밝고 유려한 멜로디와 비극적인 가사가 충돌하면서, 듣는 사람은 ‘왜 이렇게 편안하게 들리는데, 가슴은 이렇게 먹먹할까’라는 감정을 경험하게 된다. 이 곡이 수십 년이 지난 지금까지도 사랑받는 이유는 바로 그 간극 속에서 생겨나는 보편적 공감 때문이다. 누구나 인생에서 한 번쯤은 홀로 남겨진 경험이 있기 때문이다. 〈Alone Again (Naturally)〉는 단순한 팝 발라드를 넘어, 음악이 어떻게 인생의 고통을 감싸 안으면서도 여전히 위로가 될 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례다. 슬픔을 노래하지만 듣는 이를 무너지게 하지 않고, 오히려 견디게 만드는 힘. 그게 바로 이 곡이 가진 진짜 가치다.

브랜드 보디 (BODE) 정의상 보디는 남성복 브랜드일 수도 있지만 보디는 그 이상입니다. 보디는 캐주얼하고 빈티지하며 절충적인 엣지를 가진 럭셔리 브랜드입니다. 그녀의 브랜드는 빈티지에서 영감을 받은 옷의 전형으로, 마치 네일을 하는 것처럼요. 보디는 마치 50년대에 매장에서 꺼낸 것 같은 느낌을 줍니다. 이 브랜드는 우리 일상에서 서서히 사라지고 있는 과거의 마법 같은 아름다운 장인 정신을 보존하는 데 정말 도움이 되고 있습니다.

도쿄가서 해야할 일 1. 차를 산다 2. 도쿄 거리에서 레이싱을 즐긴다 3. 이 노래를 튼다 4. 일본에서 추방 당한다

조르지오 아르마니, ‘단순함’ 속에서 찾은 철학 조르지오 아르마니는 세계적인 디자이너임에도 불구하고, 매일 비슷한 옷차림을 고집한다. 그가 선택하는 것은 평범하고 단순한 셔츠와 팬츠다. 겉으로는 단조로워 보일 수 있지만, 그 안에는 분명한 이유가 있다. 아르마니는 매일 ‘옷’에 대해 끊임없이 생각하는 삶을 살고 있다. 그렇기에 개인적인 스타일은 오히려 단순하게 유지한다. 화려한 자기 표현보다는 절제된 옷차림을 통해, 사람들에게 자신의 존재를 더욱 흥미롭게 느끼게 하고 싶기 때문이다. 그의 반복된 선택은 단순한 습관이 아니라, 디자이너로서의 철학적 태도다. 복잡한 유행의 소용돌이 속에서 ‘심플함의 힘’을 보여주는 아르마니의 일상은, 브랜드의 아이덴티티와도 맞닿아 있다. 결국 아르마니의 옷차림은 하나의 메시지다. 패션은 눈에 보이는 것 이상의 의미를 지니며, 진정한 세련됨은 화려함이 아니라 절제에서 나온다는 것이다.